資金繰り表は、「利益が出ているのに現金が足りない」という状況、つまり黒字倒産を防ぐための重要な書類です。

初心者であっても、エクセルのテンプレートを活用すれば比較的簡単に作成でき、経営の安定化・資金調達・税務対応などあらゆる場面で役立ちます。

今回は、資金繰り表の基本構造から実際の作成方法、そしてテンプレートダウンロード先まで紹介します。

目次

資金繰り表とは何か?なぜ必要なのか

資金繰り表とは、会社の「入金」「出金」の予定を一覧化した表です。

利益とは別に現金の流れを把握するために使います。

資金繰り表を使えば、将来の資金ショートを未然に防ぎ経営の安定化が可能になります。

資金繰りと利益の違い

利益が出ているのに資金が足りないという事態は珍しくありません。

たとえば100万円の売上を上げても、その入金が2ヶ月後で今月の支払いが150万円ならキャッシュ不足に陥ります。これにより起こる事態として有名なのが「黒字倒産」です。

このように「利益」と「現金」はタイミングが異なるものです。これは商売の形態や業種にもよります。

このような事態を避け少しでもわかりやすくするために、資金繰りの可視化が重要になるのです。

資金繰り表の目的

資金繰り表の主な目的を以下に紹介します。

- 将来の資金不足を予測できる

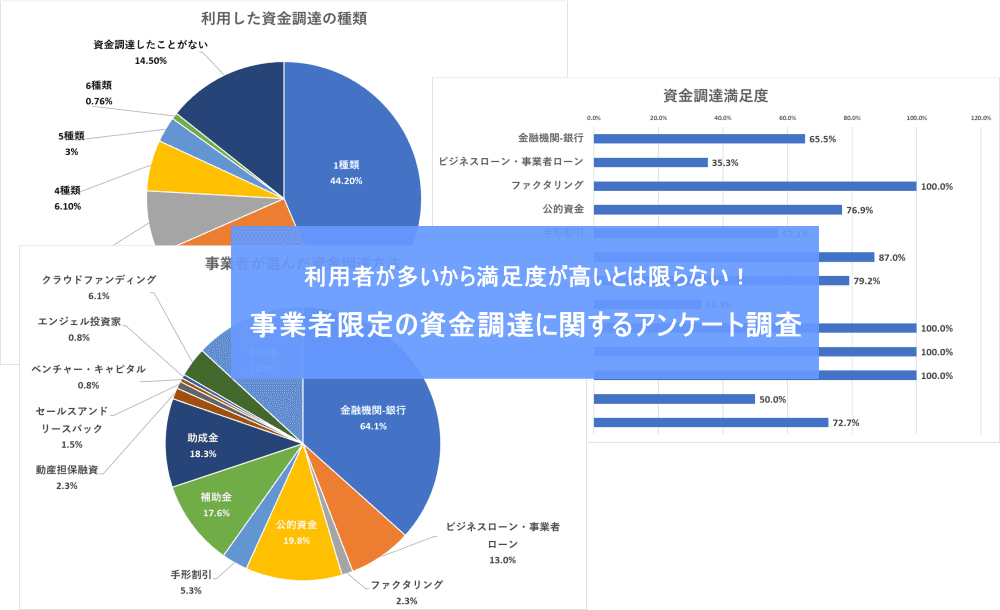

- 資金調達(融資)の判断材料になる

- 税金・仕入・給与などの支払計画が立てられる

- 経営者自身の安心材料になる

資金繰り表の基本構成と項目

資金繰り表は「入金項目」「出金項目」「差引残高」で構成されます。これらを月ごと、または週ごとに整理するのが基本です。

① 入金項目

- 売掛金の回収

- 現金売上

- 借入金

- 補助金・助成金

- その他の収入(雑収入など)

② 出金項目

- 仕入・外注費

- 給与・賞与

- 社会保険・福利厚生費

- 家賃・水道光熱費

- 借入金の返済

- 税金(法人税・消費税など)

③ 差引残高(キャッシュ残)

これを前月の繰越残高に加えることで、月末の資金残高がわかります。

資金繰り表の作り方(ステップ別に解説)

資金繰り表の作成は「期間を決める」「売上・支払いの予定を入力する」「借入や税金も考慮する」という流れで進めます。

ステップ1:作成期間を決める

月単位で3ヶ月〜12ヶ月先まで作るのが一般的です。

週単位の管理が必要な場合(資金繰りが厳しいとき)は、週別資金繰り表にします。

ステップ2:入金予定を入力する

請求書発行済の売上から、回収予定日をもとに入金スケジュールを記入します。

ステップ3:出金予定を入力する

固定費(人件費・家賃)と変動費(仕入・外注費)を分けて記入します。

支払サイトも考慮して、実際の出金タイミングで記入することが大切です。

ステップ4:借入金・税金・その他を記入

借入金の返済額とタイミングを忘れず記載

消費税・法人税・住民税の納期を考慮

ステップ5:差引残高を確認

各月の残高を見て、どこで資金がショートする可能性があるかをチェックします。

資金繰り表の具体例とテンプレート

資金繰り表は自作も可能ですが、初心者であればテンプレートの活用が効率的でしょう。

ここでは信頼性のある公的機関のテンプレートを紹介します。

おすすめテンプレート①|日本政策金融公庫(JFC)

日本政策金融公庫では、個人事業主・中小企業向けにExcelの資金繰り表テンプレートを公開しています。

おすすめテンプレート②|J-Net21(中小企業基盤整備機構)

中小企業向けの支援サイト「J-Net21」でも、資金繰り表テンプレートを提供しています。

おすすめテンプレート③|京都銀行

地方銀行として信頼されている京都銀行でも、経営計画と一体で使える資金繰り表を提供中です。

京都銀行(資金繰り表・経営(事業)計画書ダウンロード)(外部サイト)

資金繰り表を経営判断にどう活かすか

資金繰り表を作成しただけでは意味がありません。定期的な見直しと数値に基づいた経営判断が必要です。

資金ショートの予兆をつかむ

たとえば3ヶ月後に残高がマイナスになることが予想された場合、

- 借入の検討

- 支払いサイト交渉

- 売掛金回収の前倒し

といった対策を前もって打てます。

融資の際の提出資料として活用

金融機関に融資を申し込む際、資金繰り表は重要な審査資料になります。

特に「なぜ資金が必要なのか」「いつ返済できるのか」を示す根拠資料となります。

資金繰り表を運用する上での注意点

資金繰り表は「作って終わり」ではありません。定期的に更新し現実の動きと照らし合わせることが重要です。

① 月次で更新する

売上・仕入の実績を反映しながら、常に最新のデータに保つ必要があります。

② 経理担当だけでなく経営者が見る

資金繰りは経理の仕事と思われがちですが、最終的に責任を取るのは経営者自身です。

少なくとも月に1度は目を通す習慣をつけましょう。

③ 税金・賞与・設備投資などの「特別出費」に備える

毎月ではないが大きな支出になるもの(例:年2回の賞与、消費税納付など)は、事前に織り込んでおくことが必要です。

④ 信頼できる士業に相談する

ここまでは理想論を書いてきましたが、経営者全員が数字に強いわけではありません。

また数字が理解できないから経営者ができないというわけでもありません。さらに年中動き回っている経営者も多いことでしょう。

そのために数字の面は数字のプロに任せてしまう経営者は多いです。

たとえば税理士です。月々の顧問料や決算月に支払いは必要となってきますが、彼らのサポートで経営者は事業に集中することができます。

また士業の中でも、数字のアドバイスをしっかりしてくれるところとそうではないところがあります。現状の報告、そして今後の方針をしっかりと相談でき、親身になってくれるところを探すとよいと思います。

まとめ|資金繰り表は経営者の命綱

資金繰り表があれば、「いつ資金が足りなくなるか」が事前にわかり、対策が打てます。 これは黒字倒産の回避、金融機関との信頼構築、安心して経営判断をするための基礎となります。

最後にもう一度確認します。

- 利益と現金の動きは別

- 資金繰り表は毎月更新する

- 借入・回収・支払いサイトなども組み合わせて計画的に動く

経営者にとって、資金繰り表は数字ではなく「経営の地図」そのものです。